Научные достижения

Черви, а не рачки: ответ на загадку конца палеозоя

Ученым Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН в сотрудничестве с коллегой из Эстонии удалось раскрыть загадку более чем полувековой давности. Позднепермские фоссилии, изначально описанные как древнейшие дафнии, а потом отнесенные к растениям, на поверку оказались коконами малощетинковых червей наподобие трубочника.

В 1960-х гг. сотрудник Палеонтологического института АН СССР, крупнейший специалист по рачкам-конхостракам Нестор Иванович Новожилов (1907–1992) из озерных и речных отложений верхней перми, обнажающихся вдоль р. Караунгир на крайнем востоке Казахстана, собрал многочисленные уплощенные окаменелости длиной в несколько миллиметров. Нестор Иванович принял их за ветвистоусых рачков – Cladocera (к этой группе относятся всем известные дафнии, называемые еще «водяными блохами»).

В качестве древнейших дафний эти ископаемые и описал специалист по современным кладоцерам Николай Николаевич Смирнов (1928–2019), установив на этом материале два рода и пять видов в современных семействах Daphniidae и Chydoridae. Изучив эти образцы, знаток дафний член-корреспондент РАН А.А. Котов позже выяснил, что они не относятся к членистоногим, и предположил их растительную природу. Но хотя эти фоссилии и напоминают коробочки мхов, сходство это чисто внешнее, поскольку на них не обнаружена сеть клеток, присутствующая на остатках растений хорошей сохранности.

Только сейчас специалистам удалось понять, что загадочные фоссилии – не что иное как яйцевые коконы мелких водных олигохет. К малощетинковым кольчатым червям Oligochaeta относятся, помимо земляных червей, разнообразные мелкие, в основном водные формы, например трубочники. Олигохеты откладывают в кокон одно или несколько яиц, которые развиваются там вплоть до вылупления из них молодых червячков. Такие коконы обычно имеют округлую или вытянутую форму с двумя короткими или длинными отростками на полюсах.

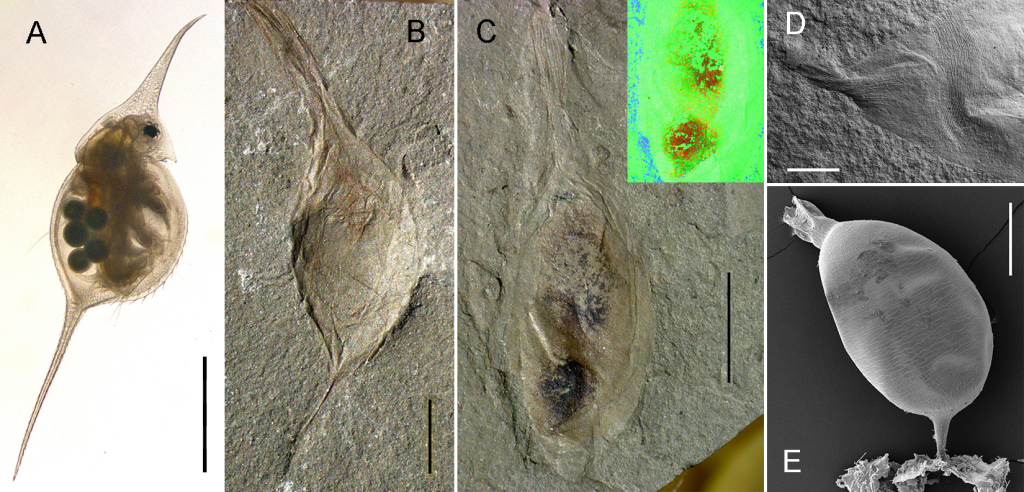

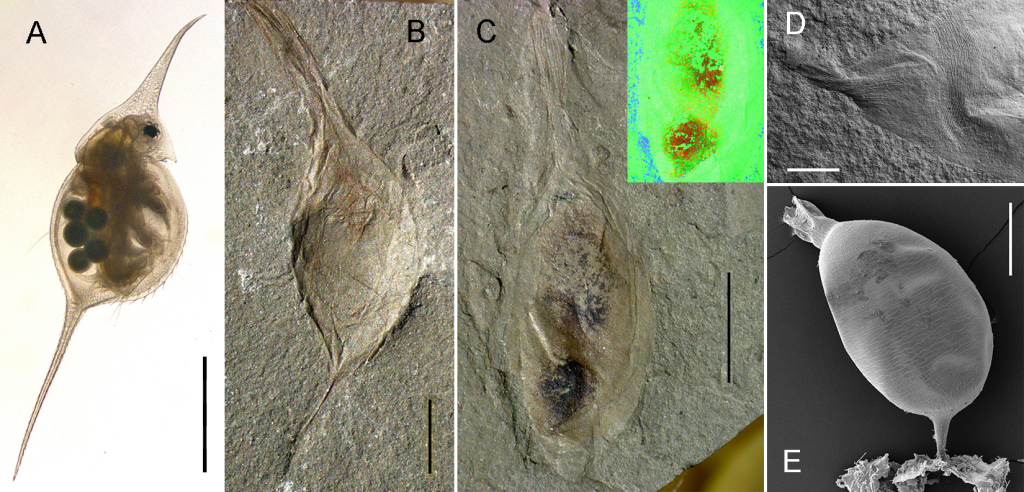

Современная дафния Daphnia lumholtzi Sars, 1885 (A) с длинными шлемом и хвостовой иглой (https://www.flickr.com/photos/frupus/4295567386/) и коконы олигохет (B–E): B–D – позднепермские Archedaphnia kazakhstanica Smirnov, 1970: B – с полностью сохранившимися длинными ножкой и шейкой; С – с двумя яйцами внутри (на врезке – элементный состав в искусственных цветах: красный – углерод, зеленый – железо, голубой – кальций); D – микроструктура поверхности (СЭМ, BSE; продольная морщинистость на перекрученной шейке и поперечная на капсуле); E – кокон современного червя Rhynchelmis tetratheca Michaelsen, 1920 с ножкой, крепившейся к субстрату (СЭМ, SE). Масштабные линейки: А, В – 1 мм; С – 0.5 мм; D, Е – 2 мм.

По форме и микроскульптуре, вплоть до всех видимых под сканирующим электронным микроскопом деталей, пермские коконы оказались неотличимы от коконов ныне распространенного и в наших широтах рода Rhynchelmis из семейства Lumbriculidae. Эти олигохеты прикрепляют кокон длинной ножкой к субстрату, а через длинную шейку выходят вылупившиеся из яиц червячки. Одно или два темных яйца, видимые внутри некоторых из ископаемых коконов, первоначально были приняты за покоящиеся яйца дафний, а длинные полярные отростки коконов – за шлем и хвостовую иглу, защитные выросты, которые развиваются на панцире дафний при наличии в водоеме хищников. Судя по элементному составу (исключительно углерод) и плотной тонкой морщинистости, стенки ископаемых коконов, вероятно, были образованы белковыми тяжами, как у современных люмбрикулид.

Пермских коконов из Караунгира собрано около сотни, и они довольно разнообразны по размерам и пропорциям, а некоторые даже искривлены. Однако морфометрический анализ не позволил разделить это множество форм на дискретные группы. Родовые и видовые названия, предложенные Н.Н. Смирновым, видимо, характеризуют разные стадии развития и формы сохранности, а не естественные таксоны, и потому все сведены к одному формальному виду, хотя нельзя исключить, что эти коконы могли принадлежать червям разных видов и даже родов. По правилам номенклатуры эти ископаемые коконы червей обречены носить родовое название Archedaphnia.

Коконы из Караунгира – древнейшие (лопинская эпоха, 259–251 млн лет назад) известные на данный момент достоверные находки как олигохет, так и поясковых червей – Clitellata, группы, объединяющей олигохет и их потомков, пиявок, у которых есть особый орган (поясок), формирующий кокон. Ранее в качестве древнейшей находки клителлят фигурировал найденный палеоэнтомологами ПИНа червячок из нижнего триаса Оренбуржья.

© Д.Е. Щербаков, О.В. Дантес, А.Ю. Журавлев

Публикация

Shcherbakov D.E., Timm T., Dantes O.V., Zhuravlev A.Yu. The oldest oligochaete cocoons (former cladocerans) from the upper Permian (Lopingian) freshwater Karaungir Lagerstätte of eastern Kazakhstan // Journal of Paleontology. 2025. P. 1–16 (published online). https://doi.org/10.1017/jpa.2025.10161

В 1960-х гг. сотрудник Палеонтологического института АН СССР, крупнейший специалист по рачкам-конхостракам Нестор Иванович Новожилов (1907–1992) из озерных и речных отложений верхней перми, обнажающихся вдоль р. Караунгир на крайнем востоке Казахстана, собрал многочисленные уплощенные окаменелости длиной в несколько миллиметров. Нестор Иванович принял их за ветвистоусых рачков – Cladocera (к этой группе относятся всем известные дафнии, называемые еще «водяными блохами»).

В качестве древнейших дафний эти ископаемые и описал специалист по современным кладоцерам Николай Николаевич Смирнов (1928–2019), установив на этом материале два рода и пять видов в современных семействах Daphniidae и Chydoridae. Изучив эти образцы, знаток дафний член-корреспондент РАН А.А. Котов позже выяснил, что они не относятся к членистоногим, и предположил их растительную природу. Но хотя эти фоссилии и напоминают коробочки мхов, сходство это чисто внешнее, поскольку на них не обнаружена сеть клеток, присутствующая на остатках растений хорошей сохранности.

Только сейчас специалистам удалось понять, что загадочные фоссилии – не что иное как яйцевые коконы мелких водных олигохет. К малощетинковым кольчатым червям Oligochaeta относятся, помимо земляных червей, разнообразные мелкие, в основном водные формы, например трубочники. Олигохеты откладывают в кокон одно или несколько яиц, которые развиваются там вплоть до вылупления из них молодых червячков. Такие коконы обычно имеют округлую или вытянутую форму с двумя короткими или длинными отростками на полюсах.

Современная дафния Daphnia lumholtzi Sars, 1885 (A) с длинными шлемом и хвостовой иглой (https://www.flickr.com/photos/frupus/4295567386/) и коконы олигохет (B–E): B–D – позднепермские Archedaphnia kazakhstanica Smirnov, 1970: B – с полностью сохранившимися длинными ножкой и шейкой; С – с двумя яйцами внутри (на врезке – элементный состав в искусственных цветах: красный – углерод, зеленый – железо, голубой – кальций); D – микроструктура поверхности (СЭМ, BSE; продольная морщинистость на перекрученной шейке и поперечная на капсуле); E – кокон современного червя Rhynchelmis tetratheca Michaelsen, 1920 с ножкой, крепившейся к субстрату (СЭМ, SE). Масштабные линейки: А, В – 1 мм; С – 0.5 мм; D, Е – 2 мм.

По форме и микроскульптуре, вплоть до всех видимых под сканирующим электронным микроскопом деталей, пермские коконы оказались неотличимы от коконов ныне распространенного и в наших широтах рода Rhynchelmis из семейства Lumbriculidae. Эти олигохеты прикрепляют кокон длинной ножкой к субстрату, а через длинную шейку выходят вылупившиеся из яиц червячки. Одно или два темных яйца, видимые внутри некоторых из ископаемых коконов, первоначально были приняты за покоящиеся яйца дафний, а длинные полярные отростки коконов – за шлем и хвостовую иглу, защитные выросты, которые развиваются на панцире дафний при наличии в водоеме хищников. Судя по элементному составу (исключительно углерод) и плотной тонкой морщинистости, стенки ископаемых коконов, вероятно, были образованы белковыми тяжами, как у современных люмбрикулид.

Пермских коконов из Караунгира собрано около сотни, и они довольно разнообразны по размерам и пропорциям, а некоторые даже искривлены. Однако морфометрический анализ не позволил разделить это множество форм на дискретные группы. Родовые и видовые названия, предложенные Н.Н. Смирновым, видимо, характеризуют разные стадии развития и формы сохранности, а не естественные таксоны, и потому все сведены к одному формальному виду, хотя нельзя исключить, что эти коконы могли принадлежать червям разных видов и даже родов. По правилам номенклатуры эти ископаемые коконы червей обречены носить родовое название Archedaphnia.

Коконы из Караунгира – древнейшие (лопинская эпоха, 259–251 млн лет назад) известные на данный момент достоверные находки как олигохет, так и поясковых червей – Clitellata, группы, объединяющей олигохет и их потомков, пиявок, у которых есть особый орган (поясок), формирующий кокон. Ранее в качестве древнейшей находки клителлят фигурировал найденный палеоэнтомологами ПИНа червячок из нижнего триаса Оренбуржья.

© Д.Е. Щербаков, О.В. Дантес, А.Ю. Журавлев

Публикация

Shcherbakov D.E., Timm T., Dantes O.V., Zhuravlev A.Yu. The oldest oligochaete cocoons (former cladocerans) from the upper Permian (Lopingian) freshwater Karaungir Lagerstätte of eastern Kazakhstan // Journal of Paleontology. 2025. P. 1–16 (published online). https://doi.org/10.1017/jpa.2025.10161