Российские ученые из Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН, Геологического института РАН, Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН и Академии наук Республики Саха (Якутия) проанализировали растительные микроостатки (пыльцу, споры, фитолиты, растительный детрит и т.д.) непосредственно из точки находки мерзлой мумии детеныша гомотерия, недавно обнаруженной на реке Бадяриха в Абыйском улусе Якутии. Это позволило реконструировать обстановку обитания саблезубых кошек (

Homotherium latidens) позднего плейстоцена Сибири как пойменный зрелый лиственничный лес и умеренно влажные осоково-злаково-разнотравные луга. Возможно, такие относительно закрытые локальные обстановки обитания помогали этим саблезубым кошкам укрывать свое потомство и избегать острой конкуренции и прямых агрессивных взаимодействий с соседствующими с ними пещерными львами.

Хорошо сохранившаяся мумия трехнедельного детеныша гомотерия возрастом около 37–38 тысяч лет была

описана российскими исследователями в 2024 году. В новой статье детеныш получил неформальное собственное имя – Мэтэн, по названию старичного озера рядом с местом находки.

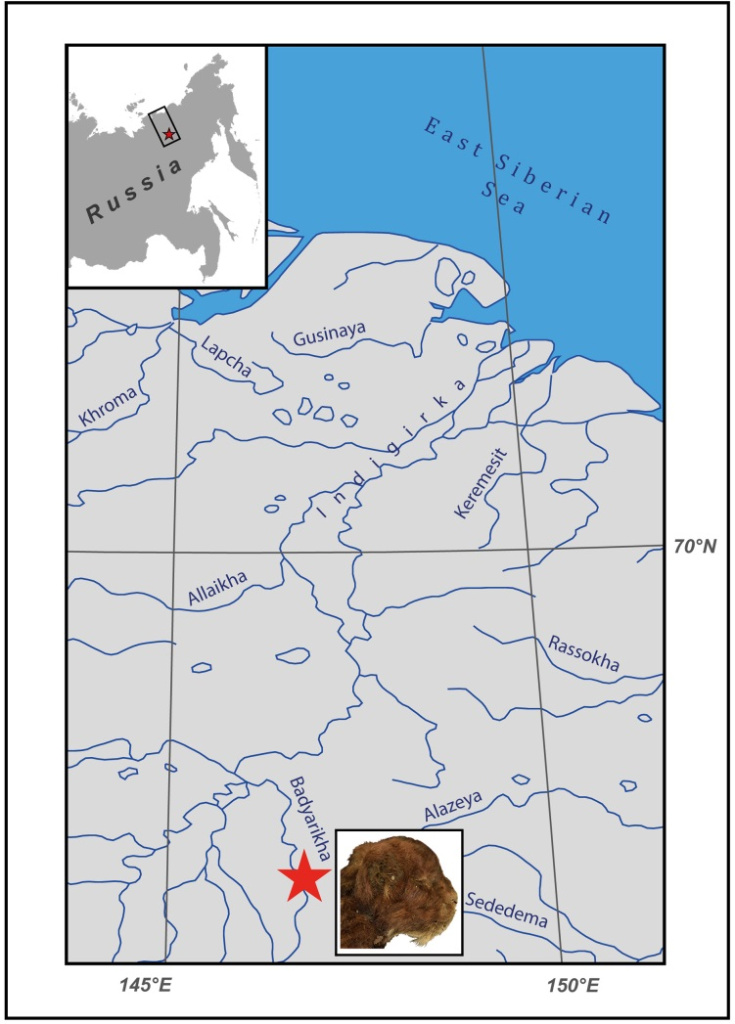

Географическое положение местонахождения Бадярихское, в котором был найден Мэтэн – мумифицированный детеныш гомотерия (Homotherium latidens), и внешний вид головы детеныша (масштабная линейка 1 см); Россия, Якутия, р. Бадяриха; верхний плейстоцен.

Географическое положение местонахождения Бадярихское, в котором был найден Мэтэн – мумифицированный детеныш гомотерия (Homotherium latidens), и внешний вид головы детеныша (масштабная линейка 1 см); Россия, Якутия, р. Бадяриха; верхний плейстоцен.

Некоторые внешние признаки детеныша (в частности, широкие лапы и небольшие ушные раковины) были интерпретированы как адаптация сибирских гомотериев к холодному снежному климату. Однако специального изучения обстановки обитания (климата, ландшафта и растительности) сибирского гомотерия ранее не проводилось.

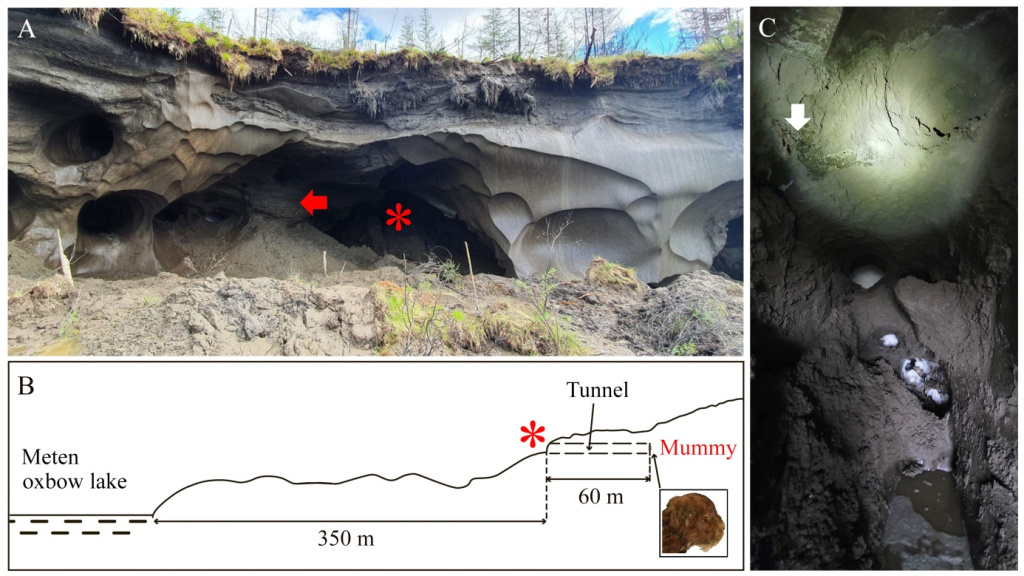

Место находки мумии детеныша гомотерия расположено внутри туннеля, промытого в обрыве водяными помпами при добыче мамонтовых бивней. Мумия была найдена в самой глубокой части туннеля, на высоте около 140 см от его дна. Место отбора пробы расположено непосредственно под мумией.

Местонахождение Бадярихское: A – фотография обнажения с обозначением входа в промытый туннель (красная звезда) и костеносного слоя (красная стрелка); B – схема положения туннеля и места находки мумии детеныша гомотерия (Homotherium latidens); C – фотография места находки мумии и отбора образцов (белая стрелка) в глубине туннеля; Россия, Якутия, р. Бадяриха; верхний плейстоцен.

Местонахождение Бадярихское: A – фотография обнажения с обозначением входа в промытый туннель (красная звезда) и костеносного слоя (красная стрелка); B – схема положения туннеля и места находки мумии детеныша гомотерия (Homotherium latidens); C – фотография места находки мумии и отбора образцов (белая стрелка) в глубине туннеля; Россия, Якутия, р. Бадяриха; верхний плейстоцен.

Проведенный анализ показал преобладание в образце пыльцы трав и кустарничков (55%), среди которых наиболее многочисленны осоковые (26%) и злаковые (17%). Менее обильны вересковые, полынь и другие сложноцветные, лютиковые, гвоздичные, гречишные, кипрейные, а также валериана из жимолостных и водокрасовые. Пыльца деревьев и кустарников (27%) представлена в основном карликовой березой

Betula sect.

Nanae с небольшой долей лиственницы, сосны

Pinus s/g

Haploxylon, березы

Betula sect.

Albae, ольхи и ивы. Немногочисленные споры (18%) принадлежат листостебельным мхам (Bryales), сфагновым мхам (

Sphagnum), плаункам (

Selaginella rupestris), плаунам (

Lycopodium annotinum) и папоротникам (Polypodiaceae).

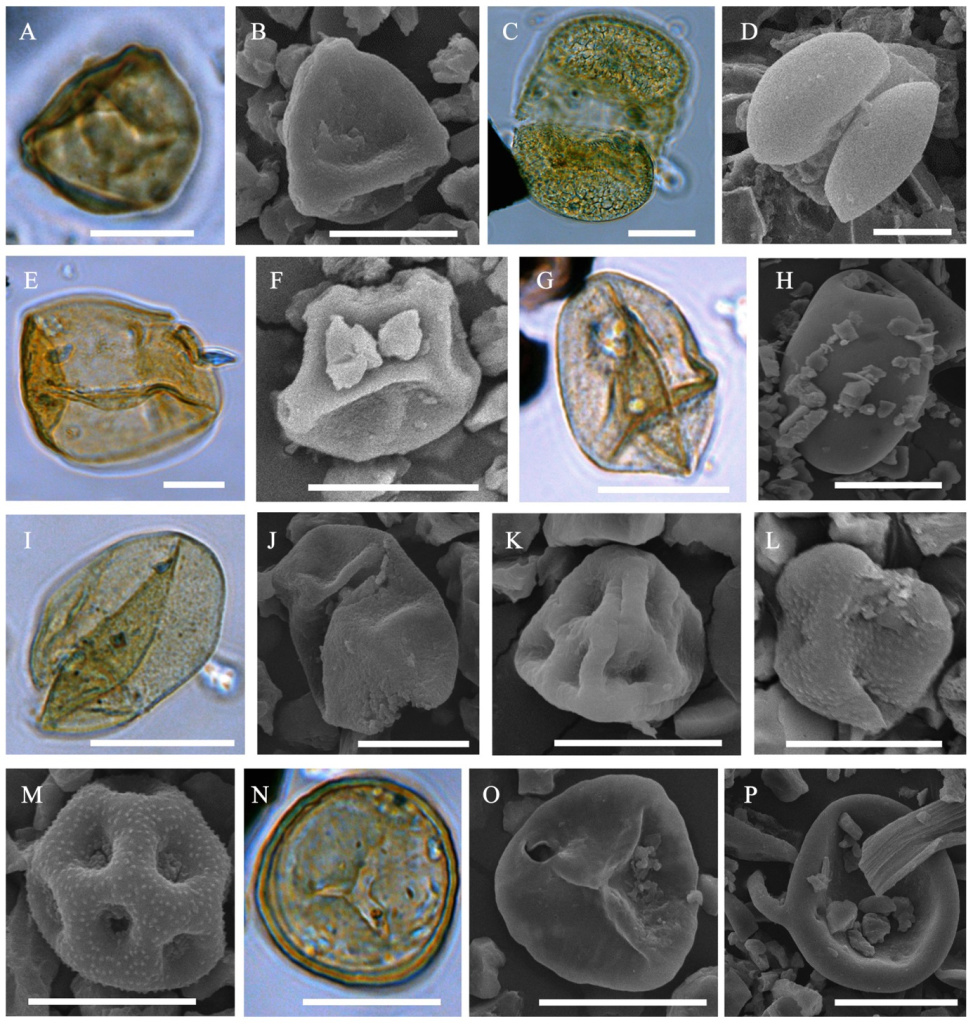

Микрофитофоссилии из отложений с места находки мумии детеныша гомотерия (Homotherium latidens): A, B – Betula sect. Nanae; C, D – Pinus s/g Haploxylon; E – Larix; F – Alnus; G, H – Poaceae; I, J – Cyperaceae; K – Ericaceae; L – Asteraceae; M – Caryophyllaceae; N, O – Sphagnum; P – Glomus; Россия, Якутия, р. Бадяриха; верхний плейстоцен. Масштабная линейка 20 мкм.

Микрофитофоссилии из отложений с места находки мумии детеныша гомотерия (Homotherium latidens): A, B – Betula sect. Nanae; C, D – Pinus s/g Haploxylon; E – Larix; F – Alnus; G, H – Poaceae; I, J – Cyperaceae; K – Ericaceae; L – Asteraceae; M – Caryophyllaceae; N, O – Sphagnum; P – Glomus; Россия, Якутия, р. Бадяриха; верхний плейстоцен. Масштабная линейка 20 мкм.

Интерпретация состава и содержания пыльцы, спор и фитолитов позволяет реконструировать преобладание в растительности травянистых сообществ – осоковых, осоково-злаковых, осоково-злаково-разнотравных.

Находки фитолитов, характерных для болотных осок, показывают существование тундровых лугов на влажных субстратах. О таких местообитаниях по берегам озер и рек также свидетельствуют споры сфагновых мхов и редкая пыльца валерианы и лютиковых, произрастающих в условиях значительного увлажнения. Наличие осыпных склонов, хорошо дренированных, нарушенных и неразвитых почв диагностируется по находкам полыни, плаунков, грибов рода

Glomus, а также фитолитов, характерных для злаков, произрастающих на сухих субстратах.

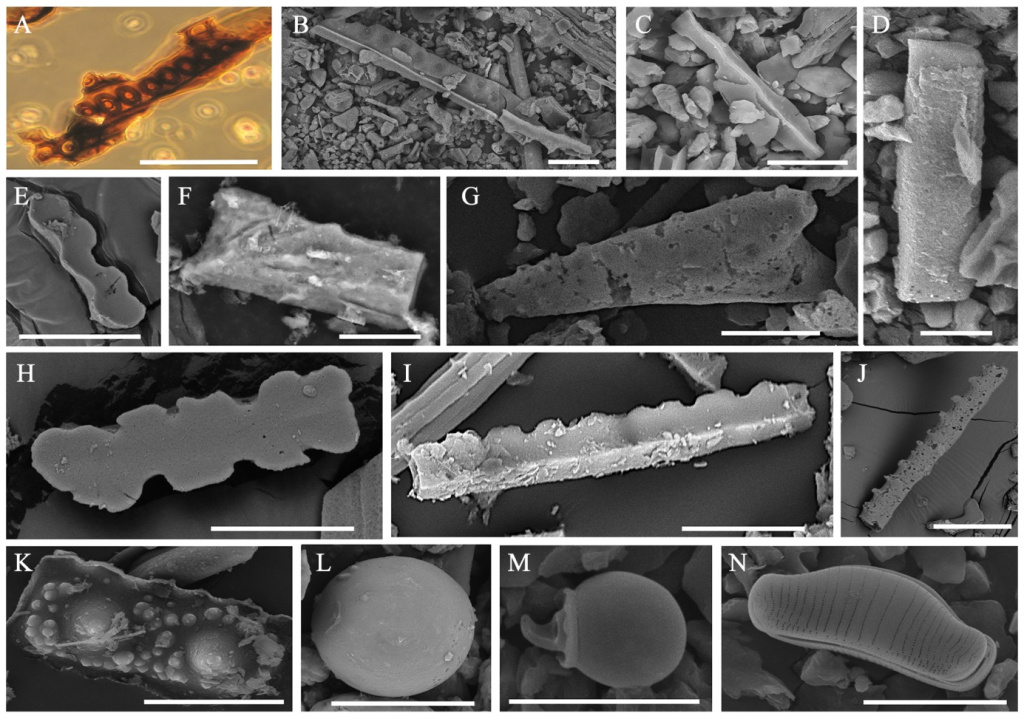

Микрофитофоссилии из отложений с места находки мумии детеныша гомотерия (Homotherium latidens): A–C – кремниевые скелетные образования из древесины лиственницы; D–L – разные формы фитолитов; M – стоматоциста золотистой водоросли; N – диатомовая водоросль Eunotia praerupta; Россия, Якутия, р. Бадяриха; верхний плейстоцен. Масштабная линейка 20 мкм.

Микрофитофоссилии из отложений с места находки мумии детеныша гомотерия (Homotherium latidens): A–C – кремниевые скелетные образования из древесины лиственницы; D–L – разные формы фитолитов; M – стоматоциста золотистой водоросли; N – диатомовая водоросль Eunotia praerupta; Россия, Якутия, р. Бадяриха; верхний плейстоцен. Масштабная линейка 20 мкм.

В связи с низкой продуктивностью, плохой способностью к распространению и легкой разрушаемостью даже небольшое количество пыльцы лиственницы традиционно принимается за признак присутствия лиственничного леса в реконструируемой растительности. Обнаруженное в растительном детрите большое число специфических кремниевых скелетных образований, характерных для древесины лиственницы, служит дополнительным доказательством произрастания лиственничного леса в районе местонахождения Бадярихское. В составе этого леса также была береза, а в травяном покрове участвовали лютиковые, вересковые и мхи. В подлеске, возможно, присутствовали заросли ольхи, кедровый стланик и карликовая береза. Ива, вероятно, образовывала заросли по берегам рек.

В целом спектр интерпретируется как смесь пойменного зрелого лиственничного леса, ограниченного дном долины и нижними склонами холмов, и умеренно влажных осоково-злаково-разнотравных лугов с мозаикой увлажненных и сухих местообитаний.

Осадки сформировались во влажных условиях, о чем свидетельствуют значительные количества остатков цианобионтов, диатомовых водорослей, спикул губок, находки зеленых водорослей

Botryococcus и

Pediastrum, харовых водорослей

Zygnema и

Spirogyra, стоматоцист золотистых водорослей Chrysophyceae, фитолитов болотных осок, пыльцы и спор водных растений и растений влажных субстратов. Такие условия могли существовать в неглубоких водоемах или болотах, образовавшихся при повышенном увлажнении грунтовыми водами в понижениях рельефа или на затапливаемом берегу реки.

Ранее полученные палинологические данные по центральной части бассейна Индигирки документируют изменения растительного покрова за последние 50 тысяч лет. Они указывают на наличие таежных лесов и лесостепных экосистем в самый теплый межледниковый интервал (около 50–45 тысяч лет назад). На более позднем этапе (после 40 тысяч лет назад) экосистемы лесных долин трансформировались в лесотундру с преобладанием лиственницы, зарослями ольхи, ивы и карликовой березы, пойменными лугами, болотами и травянистыми равнинами, и полученные результаты показывают, что сибирские гомотерии существовали именно в таких условиях. В конце межледниковья (примерно 30–25 тысяч лет назад) эти обстановки исчезли и в регионе сформировалась кустарниково-злаковая тундростепь.

Среда обитания

Homotherium была очень разнообразна, ареал этого рода включал Африку, Евразию и Америку. Судя по строению скелета, отражающему приспособления к бегу (с умеренной скоростью на большие расстояния), гомотерии избегали густых лесов, предпочитая более открытые пространства. Данные по микротекстурам стирания зубов и содержанию стабильных изотопов в зубной эмали указывают, что эти хищники (вероятно, охотившиеся группами) предпочитали добычу, обитавшую на открытых пространствах, в том числе бизонов, лошадей и молодых мамонтов.

В плейстоцене Европы основным конкурентом гомотерия за охотничьи угодья и добычу был пещерный лев (

Panthera spelaea), по размеру несколько превосходивший современного льва. Пещерные львы также жили группами, благодаря силе и размеру занимая доминирующее положение среди крупных хищников. Достоверно неизвестно насколько сильной была их конкуренция – возможно, гомотерии были дневными охотниками, а пещерные львы – преимущественно ночными. Но очевидно, что при встрече два этих близких по величине вида (поздние представители гомотериев весили около 100–220 кг, а пещерные львы – около 140–300 кг) взаимодействовали весьма агрессивно, поэтому гомотериям пришлось найти способ снизить это конкурентное давление, избегая предпочитаемые львами местообитания – равнины и речные долины.

И хотя гомотерии охотились в основном на открытых пространствах, они должны были укрываться от пещерных львов в умеренно закрытых местообитаниях, представлявших собой мозаику лесных и луговых обстановок. На севере Сибири такими мозаичными ландшафтами были арктические тундростепи и области северной лесотундры, где лиственничные редколесья чередовались с луговыми участками.

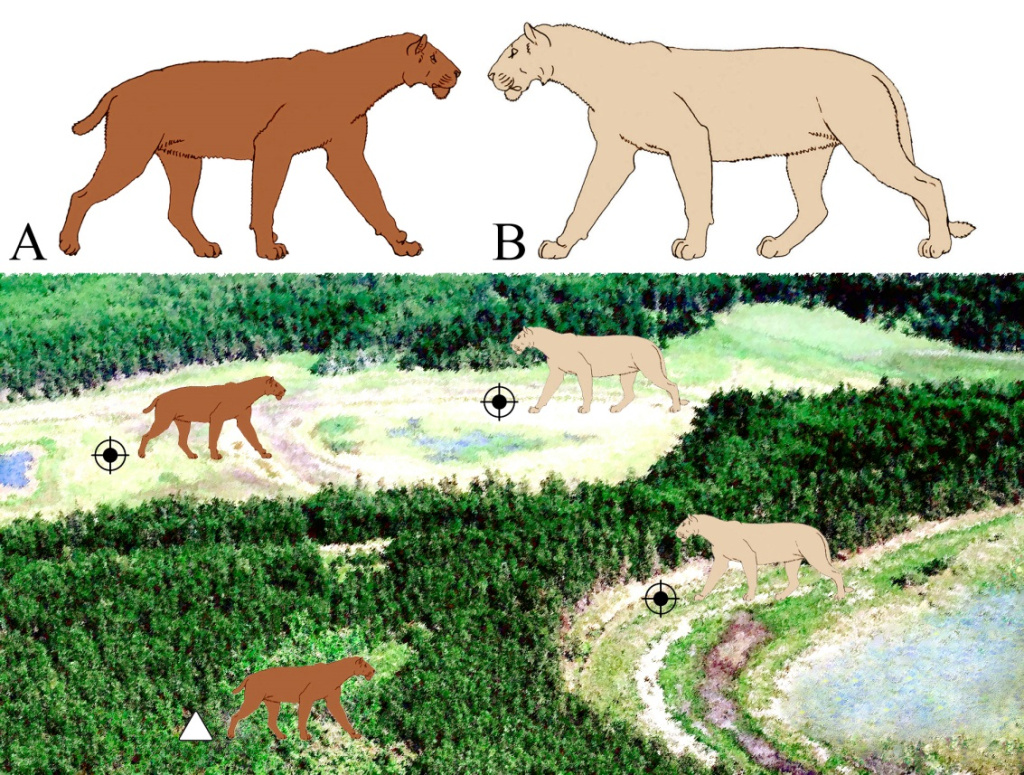

Реконструированная обстановка обитания позднеплейстоценовых саблезубых кошек гомотериев (A) и пещерных львов (B) на реке Бадяриха в северной Якутии. Знаком мишени обозначены охотничьи угодья гомотериев и пещерных львов, белым треугольником – логово гомотериев.

Реконструированная обстановка обитания позднеплейстоценовых саблезубых кошек гомотериев (A) и пещерных львов (B) на реке Бадяриха в северной Якутии. Знаком мишени обозначены охотничьи угодья гомотериев и пещерных львов, белым треугольником – логово гомотериев.

Вероятно, в позднем плейстоцене плотность популяции гомотериев в Северной Евразии была уже очень низкой, как и в Америке. Возможно, они были ограничены разрозненными локальными местообитаниями или даже рефугиумами.

Детеныши сибирского гомотерия на опушке лиственничного леса. Рисунок Полины Митрошкиной (при научной консультации А.В. Лопатина).

Детеныши сибирского гомотерия на опушке лиственничного леса. Рисунок Полины Митрошкиной (при научной консультации А.В. Лопатина).

Находка бадярихской мумии детеныша саблезубой кошки доказывает, что примерно 37 тысяч лет назад популяция гомотериев сохранялась на севере Восточной Сибири. Судя по найденным костям, пещерный лев обитал там в то же время. Следовательно, эти два вида крупных хищников из семейства кошачьих сосуществовали в этом регионе. Находка недавно родившегося детеныша, указывающая на существование здесь логова для выведения потомства, идентифицирует этот участок как территорию гомотериев. Видимо, подходящим для них местообитанием был зрелый лиственничный лес, служивший укрытием для взрослых саблезубых кошек и колыбелью для их детенышей.

© ПИН РАН

© А.В. Лопатин, Д.А. Лопатина, О.Г. Занина

Публикация:

Lopatin A.V., Lopatina D.A., Zanina O.G., Protopopov A.V., Klimovsky A.I. Habitat reconstruction for the Late Pleistocene Siberian saber-toothed cat

Homotherium using microphytofossils // Scientific Reports. 2025. V. 15. Art. 42607. P. 1–10.

https://doi.org/10.1038/s41598-025-26872-7

Скачать статью:

https://rdcu.be/eSejf