Оболочки спор и пыльцевых зерен – наиболее частые и многочисленные ископаемые остатки растений. Чтобы извлечь из них всю возможную информацию о растениях, которые их когда-то произвели, используется не только световая, но и электронная микроскопия, фокусирующаяся на мельчайших микронных деталях их ультраструктуры. Такие детали могут иметь большое значение для систематики и эволюции материнских растений.

Исследователи из Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН и Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова проанализировали один из таких признаков – мультиламеллятные зоны в оболочках микро- и мегаспор гетероспоровых плауновидных растений. Это небольшие по площади зоны во внутренней части оболочки споры, где она внезапно становится многослойной, располагающиеся вблизи проксимальной щели, через которую происходит прорастание гаметофита.

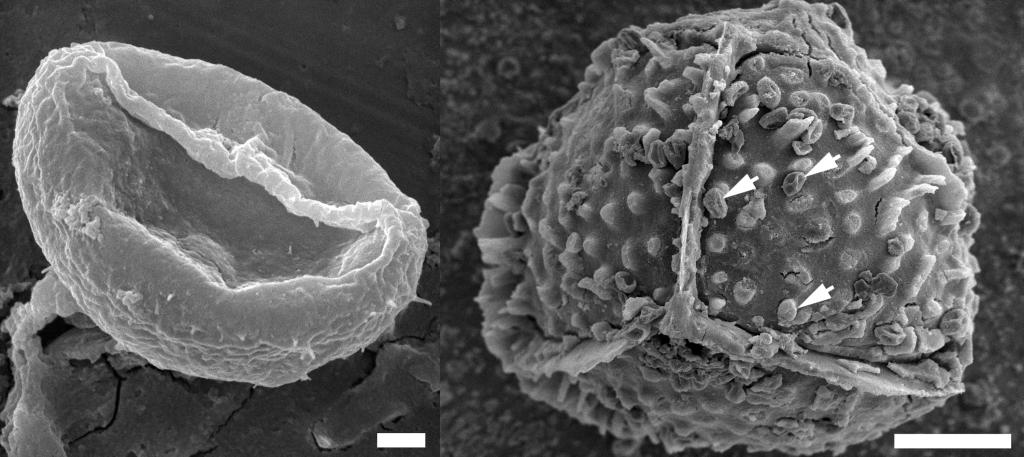

Споры современного плауновидного Isoetes echinospora Durieu, СЭМ: слева – микроспора, масштаб 3 мкм; справа – мегаспора, масштаб 100 мкм; стрелки указывают на микроспоры, прикрепившиеся к поверхности мегаспоры.

Споры современного плауновидного Isoetes echinospora Durieu, СЭМ: слева – микроспора, масштаб 3 мкм; справа – мегаспора, масштаб 100 мкм; стрелки указывают на микроспоры, прикрепившиеся к поверхности мегаспоры.

Были рассмотрены их ультраструктура, варианты сохранности, изменчивость у микро- и мегаспор, онтогенез у современных носителей этого признака, возможные функции, встречаемость на уровне видов, родов и таксонов более высокого ранга, а также полнота имеющихся данных из отложений разных геологических эпох.

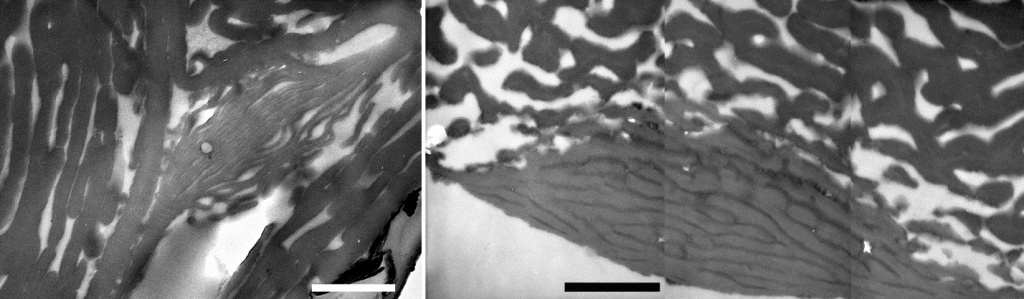

Участок ультратонкого среза оболочки в области одной из мультиламеллятных зон, ТЭМ: слева – микроспоры Densoisporites polaznaensis Naugolnykh et Zavialova из перми России, масштаб 0.67 мкм; справа – мегаспоры Otynisporites tuberculatus Fuglewicz из триаса России, масштаб 1 мкм.

Участок ультратонкого среза оболочки в области одной из мультиламеллятных зон, ТЭМ: слева – микроспоры Densoisporites polaznaensis Naugolnykh et Zavialova из перми России, масштаб 0.67 мкм; справа – мегаспоры Otynisporites tuberculatus Fuglewicz из триаса России, масштаб 1 мкм.

Cтало ясно, что мультиламеллятные зоны присутствуют у растений начиная с девона и вплоть до “живых ископаемых” современной флоры. Растения, в спорангиях которых обнаружены споры с мультиламеллятными зонами, с той или иной степенью уверенности можно связать с такими семействами гетероспоровых плауновидных как Isoetaceae (триас – ныне), Pleuromeiaceae (пермь – триас), Chaloneriaceae (девон – карбон), Sigillariaceae (карбон), Selaginellaceae (карбон – ныне). А вот у спор Lepidodendraceae (карбон – пермь) мультиламеллятные зоны отсутствуют.

Кроме того, споры с мультиламеллятными зонами обнаружены в спорангиях некоторых гетероспоровых плауновидных, семейственная принадлежность которых пока что не ясна. Много микро- и мегаспор с мультиламеллятными зонами обнаружено в геологических отложениях в дисперсном состоянии, из-за чего судить об их ботанической принадлежности можно с меньшей определенностью. Единственное равноспоровое плауновидное с мультиламеллятными зонами –

Leclercqia (Protolepidodendrales) – описано из раннего девона.

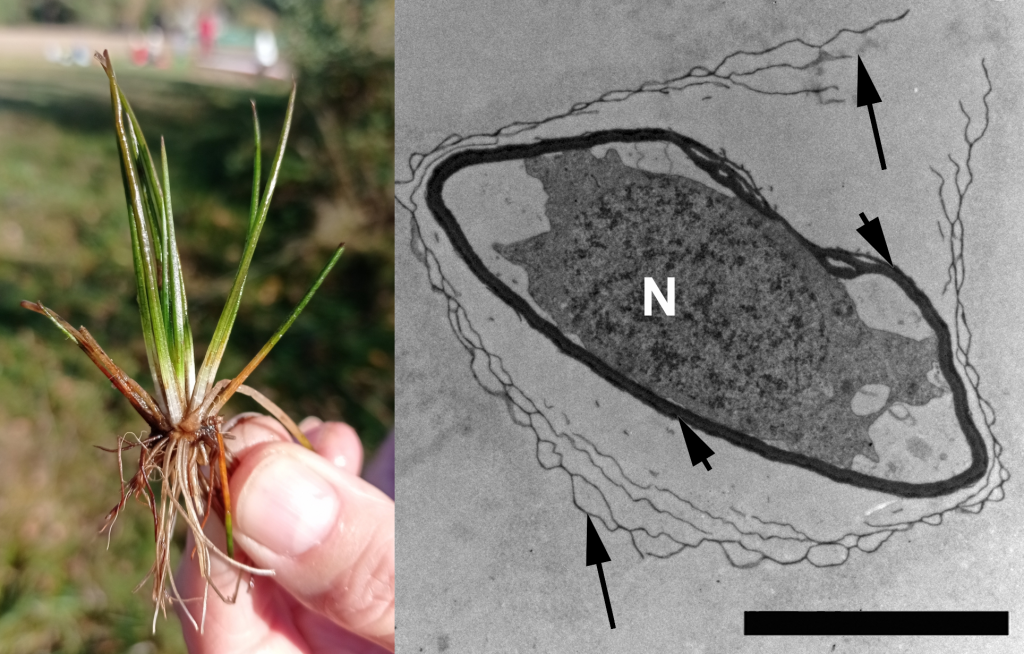

Современное плауновидное Isoetes: слева – I. lacustris L. (фото С.Р. Майорова); справа – I. echinospora Durieu, ультратонкий срез развивающейся микроспоры, ТЭМ, масштаб 5 мкм; обозначения: длинные стрелки – незрелый параэкзоспорий; короткие стрелки – экзоспорий, в проксимальной области которого уже образовались мультиламеллятные зоны; N – ядро.

Современное плауновидное Isoetes: слева – I. lacustris L. (фото С.Р. Майорова); справа – I. echinospora Durieu, ультратонкий срез развивающейся микроспоры, ТЭМ, масштаб 5 мкм; обозначения: длинные стрелки – незрелый параэкзоспорий; короткие стрелки – экзоспорий, в проксимальной области которого уже образовались мультиламеллятные зоны; N – ядро.

Такая встречаемость позволяет предполагать, что мультиламеллятные зоны представляют собой филогенетически значимый признак, причем признак очень древний, возникший еще даже до становления гетероспории, а семейства, в которых он встречается, связаны родственными связями. Эволюционная линия, приведшая к современному роду

Isoetes, достаточно убедительно реконструирована с триаса до наших дней. Есть данные из пермских отложений, свидетельствующие о родственных связях между изоитесовыми и плевромейями. А вот более древние этапы – каменноугольный и девонский – остаются дискуссионными, как и объем порядка Isoetales. Многие исследователи включают семейство Lepidodendraceae в порядок Isoetales, но отсутствие у лепидодендровых мультиламеллятных зон такой вывод не поддерживает.

© ПИН РАН

© Н.Е. Завьялова, С.В. Полевова

Публикация:

Zavialova N., Polevova S. Multilamellated zones in the sporoderm of heterosporous lycopsids: adaptive trait or evolutionary spandrel? // Annals of Botany. 2025. P. 1–25.

https://doi.org/10.1093/aob/mcaf218