Палеоботаники из Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН изучили древнейшую находку листьев беннеттита рода

Ptilophyllum анатомической сохранности из среднеюрских отложений карьера Михайловский рудник в Курской области. Применение рентгеновской компьютерной томографии помогло разобраться в противоречивых интерпретациях строения проводящей системы

Ptilophyllum, предложенных предыдущими исследователями.

Классической методикой изучения анатомического строения ископаемых растений является изготовление шлифов либо ацетатных реплик последовательных пришлифовок. Также хорошие результаты дает изучение ориентированных сколов изучаемых объектов при помощи сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), если они сохранились в виде угля. Но у этих методик есть один существенный недостаток: они не могут обеспечить точную и полную характеристику анатомического строения объекта из-за дискретности получаемых данных.

До недавнего времени было не до конца ясно строение проводящей системы перистых листьев беннеттитов, относимых к роду

Ptilophyllum. Исследования разных авторов минерализованных остатков

Ptilophyllum amarjolense из одного и того же нижнемелового местонахождения в Индии давали противоречивые сведения. Авторы сходились во мнении, что проводящая система рахиса (главного черешка) листа представляет собой два расположенных друг над другом ряда коллатеральных проводящих пучков, ориентированных ксилемой вовнутрь и образующих двойную U. Но относительно способа отхождения проводящих пучков от двойной U в перышки у исследователей возникли разногласия. В одной публикации указано, что в каждое перышко от края верхнего ряда отходит по одному пучку, в другой утверждалось, что в перышко отходят сразу два пучка: один от верхнего ряда, а другой – от нижнего. Приводимые в обеих публикациях доводы были наглядно проиллюстрированы.

Работая с фрагментами листьев

Ptilophyllum riparium анатомической сохранности, обнаруженными в среднеюрских отложениях карьера Михайловский рудник, специалисты сделали серию поперечных сколов рахиса для изучения на СЭМ. Сколы показали наличие единственного проводящего пучка, отходящего от края верхнего ряда пучков рахиса. Поскольку существовала проблема интерпретации индийского материала, исследователи заподозрили, что результаты СЭМ недостоверны, и их необходимо перепроверить методом рентгеновской компьютерной томографии.

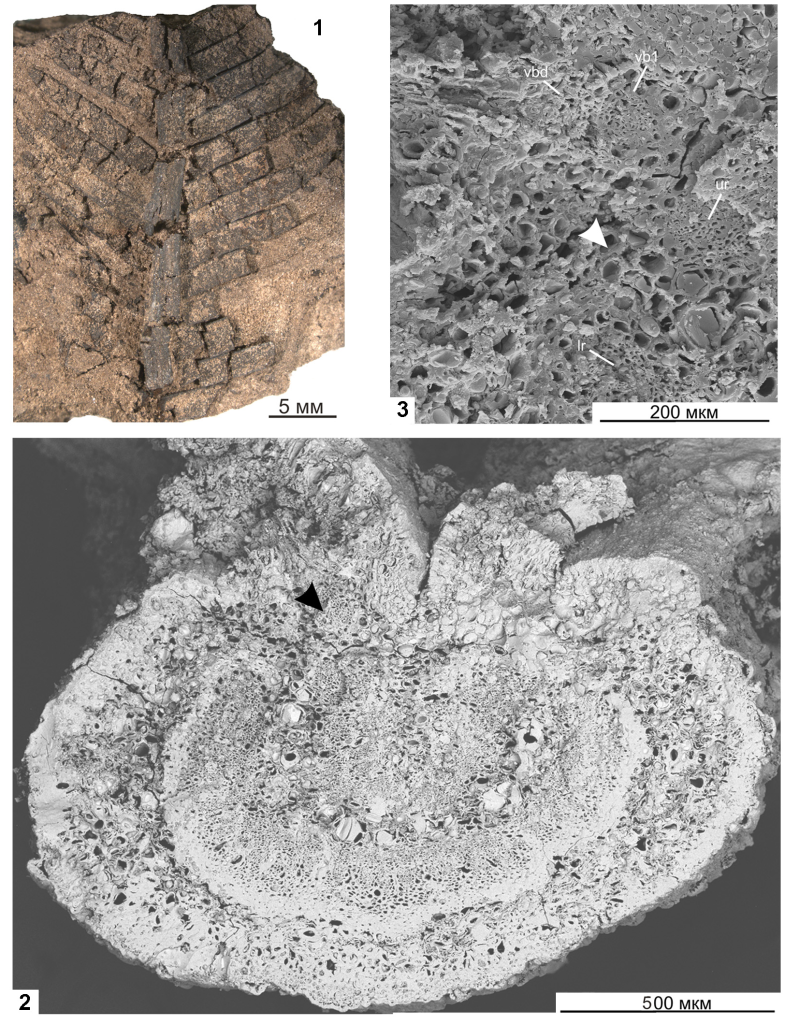

Беннеттит Ptilophyllum riparium Gordenko: 1 – фрагмент перистого листа; 2 – поперечный скол рахиса (черной стрелкой отмечен проводящий пучок, отделившийся от проводящей системы рахиса); 3 – фрагмент поперечного скола рахиса (белой стрелкой отмечен прорыв в месте отделения проводящего пучка, идущего в перышко). Обозначения: lr – нижний ряд проводящих пучков проводящей системы рахиса; ur – верхний ряд проводящих пучков; vb1 – пучок, отделившийся первым; vbd – пучок, получивший в результате деления первого пучка.

Беннеттит Ptilophyllum riparium Gordenko: 1 – фрагмент перистого листа; 2 – поперечный скол рахиса (черной стрелкой отмечен проводящий пучок, отделившийся от проводящей системы рахиса); 3 – фрагмент поперечного скола рахиса (белой стрелкой отмечен прорыв в месте отделения проводящего пучка, идущего в перышко). Обозначения: lr – нижний ряд проводящих пучков проводящей системы рахиса; ur – верхний ряд проводящих пучков; vb1 – пучок, отделившийся первым; vbd – пучок, получивший в результате деления первого пучка.

Серия виртуальных срезов показала, что у

Ptilophullum riparium к перышку всегда отходят два проводящих пучка, причем первым отделяется краевой пучок нижнего ряда, который затем быстро смещается вверх (в СЭМ он выглядит как пучок верхнего ряда), а краевой пучок верхнего ряда отделяется с заметным запаздыванием. Поэтому вероятность обнаружить единственный пучок на обычном срезе или сколе заметно выше. Очевидно, что в случае с

Ptilophyllum amarjolense верной интерпретацией следует считать схему с двумя проводящими пучками.

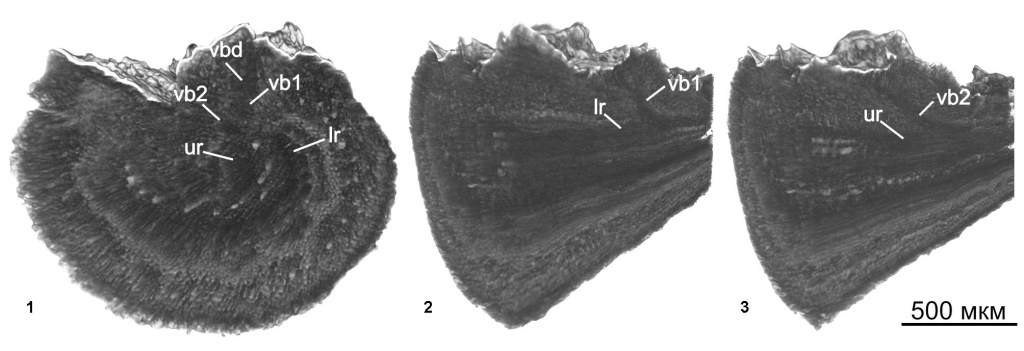

Беннеттит Ptilophyllum riparium Gordenko: 1 – поперечный виртуальный срез рахиса, видны нижний (lr) и верхний (ur) ряды проводящих пучков с отделившимися от них первым (vb1) и вторым (vb2) проводящими пучками; 2 – продольный вертикальный виртуальный срез через нижний ряд проводящих пучков рахиса (lr): видно, как от него отходит первый проводящий пучок (vb1); 3 – продольный вертикальный виртуальный срез через верхний ряд проводящих пучков рахиса (ur): видно, как от него отходит второй проводящий пучок (vb2).

Беннеттит Ptilophyllum riparium Gordenko: 1 – поперечный виртуальный срез рахиса, видны нижний (lr) и верхний (ur) ряды проводящих пучков с отделившимися от них первым (vb1) и вторым (vb2) проводящими пучками; 2 – продольный вертикальный виртуальный срез через нижний ряд проводящих пучков рахиса (lr): видно, как от него отходит первый проводящий пучок (vb1); 3 – продольный вертикальный виртуальный срез через верхний ряд проводящих пучков рахиса (ur): видно, как от него отходит второй проводящий пучок (vb2).

Проведенное исследование доказало однотипность анатомического строения листа

Ptilophyllum, что согласуется с предположением, недавно сделанным отечественными палеоботаниками, о наличии также двух проводящих пучков у представителей близкого рода

Otozamites.

© Н.В. Баженова, А.В. Баженов

Публикация

Баженова Н.В., Баженов А.В. Анатомия листьев

Ptilophyllum riparium Gordenko, 1999 emend. nov. (Bennettitales) из среднеюрских отложений Европейской части России // Палеонтологический журнал. 2025. № 4. С. 129–142. DOI: 10.1134/S0031030125600350