Растения и микроскопические грибы (микромицеты), представители двух царств живых организмов, заметно различаются по морфологии и физиологической организации, способам питания, а также роли в биосферных процессах. При этом они имеют длительную историю сосуществования и часто растения служат субстратами для грибов. Очень наглядными являются находки грибных плодовых тел на органах ископаемых растений. Морфология плодовых тел позволяет наиболее точно определить систематическую принадлежность микромицета, чему также способствует анализ характера их связи с определенным растением-хозяином.

Палеоботаники из Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН и сотрудники кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова изучили ассоциацию плодовых тел микромицета и листьев хвойного растения (подсемейство Sequoioideae) из альба-сеномана Западной Сибири. Плодовые тела, отнесенные к новому роду и виду аскомицетов класса Dothideomycetes, располагаются на поверхности кутикулы листьев, сливаются друг с другом, образуя корочки.

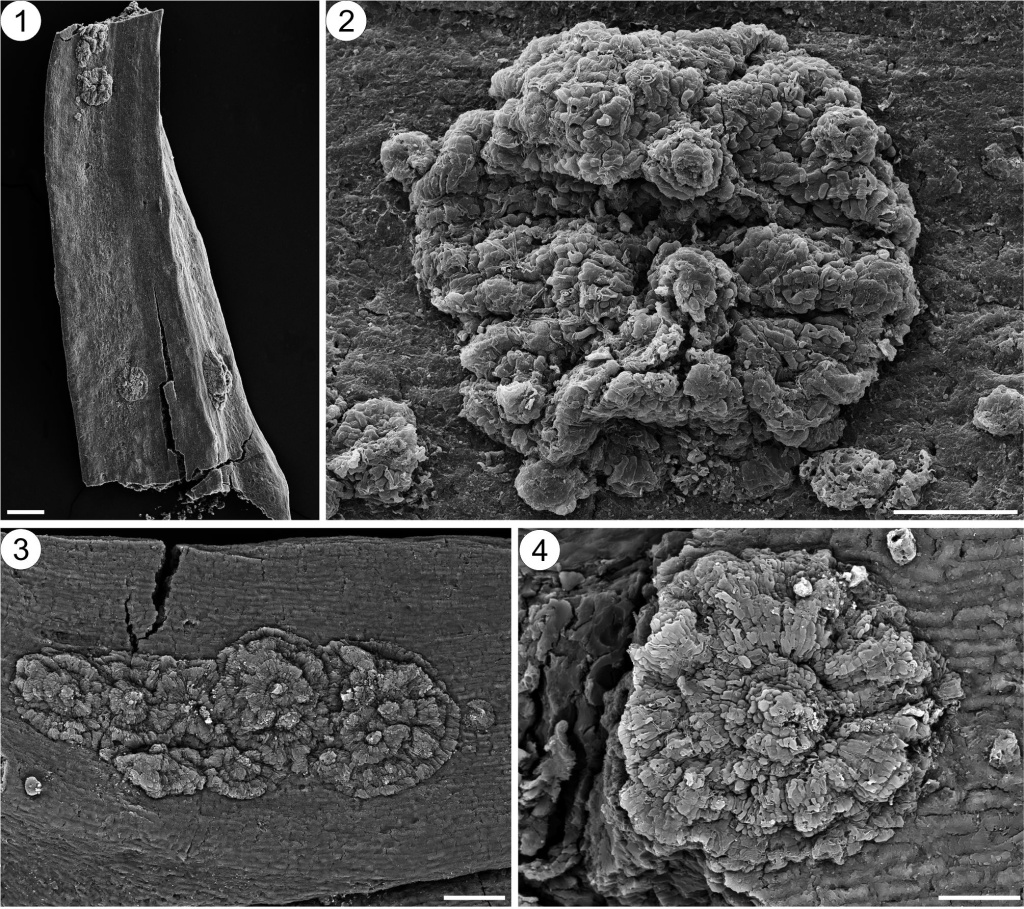

Микромицеты на поверхности листа хвойного растения, альб-сеноман, Западная Сибирь, СЭМ: 1 – лист с плодовыми телами; 2 – два сближенных плодовых тела; 3 – слившиеся плодовые тела, образующие корочку; 4 – одиночное плодовое тело, видна радиальная структура щитка. Масштабные линейки: 1 – 200 мкм; 2, 4 – 50 мкм; 3 – 100 мкм.

Микромицеты на поверхности листа хвойного растения, альб-сеноман, Западная Сибирь, СЭМ: 1 – лист с плодовыми телами; 2 – два сближенных плодовых тела; 3 – слившиеся плодовые тела, образующие корочку; 4 – одиночное плодовое тело, видна радиальная структура щитка. Масштабные линейки: 1 – 200 мкм; 2, 4 – 50 мкм; 3 – 100 мкм.

Трехмерная сохранность побегов и микромицетов на них позволила впервые одновременно применить такие передовые методики исследования как световая (СМ), сканирующая (СЭМ) и трансмиссионная (ТЭМ) микроскопии, а также метод полутонких срезов. С помощью такого подхода получены уникальные данные о морфологической организации микромицета и способе его прикрепления к листьям хвойного. Установлено, что грибные плодовые тела приурочены к устьицам, начинают развитие внутри тканей листа, образуя плотную гипострому («основание» плодового тела, развивающееся в растительной ткани, под кутикулой листа).

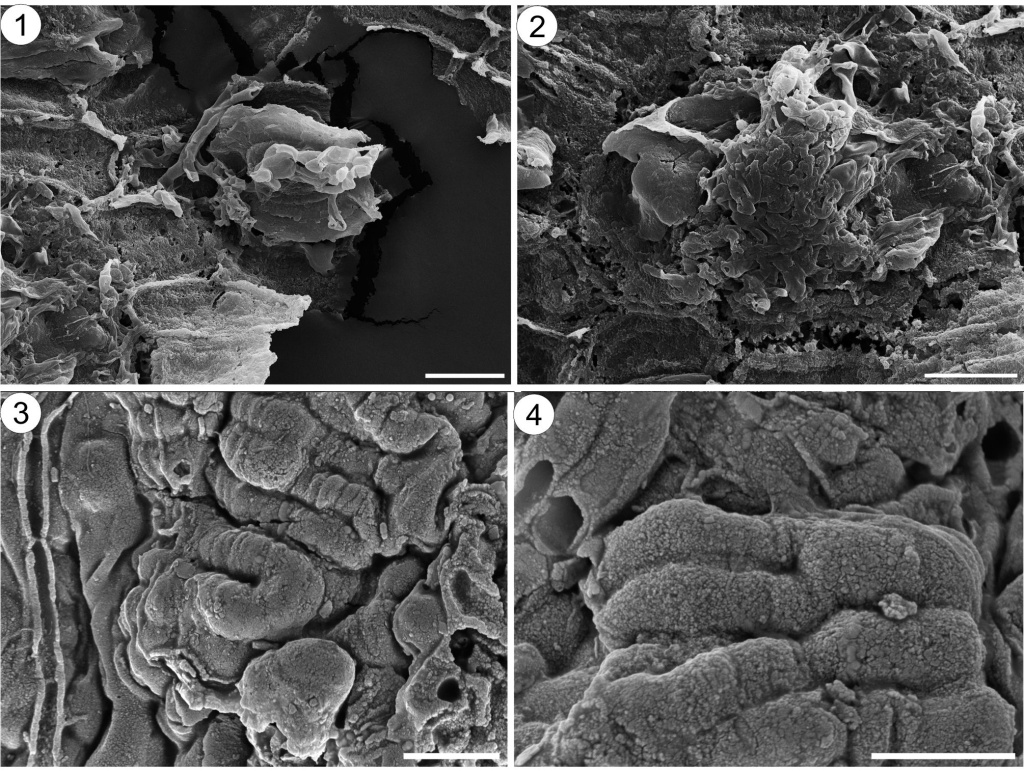

Внутренняя поверхность кутикулы листа (1, 2) и дихотомирующие гифы щитка (3, 4), альб-сеноман, Западная Сибирь, СЭМ: 1, 2 – устьице и гифы микромицета на разных стадиях развития; 3, 4 – гифы щитка. Масштабные линейки: 1, 2 – 20 мкм; 3, 4 – 5 мкм.

Внутренняя поверхность кутикулы листа (1, 2) и дихотомирующие гифы щитка (3, 4), альб-сеноман, Западная Сибирь, СЭМ: 1, 2 – устьице и гифы микромицета на разных стадиях развития; 3, 4 – гифы щитка. Масштабные линейки: 1, 2 – 20 мкм; 3, 4 – 5 мкм.

Плодовые тела прикрепляются к поверхности листа при помощи колумеллы (центрального цилиндра, пронизывающего тело гриба от гипостромы до его вершины), а также базального слоя. Щиток плодового тела состоит из радиально организованных дихотомирующих гифов.

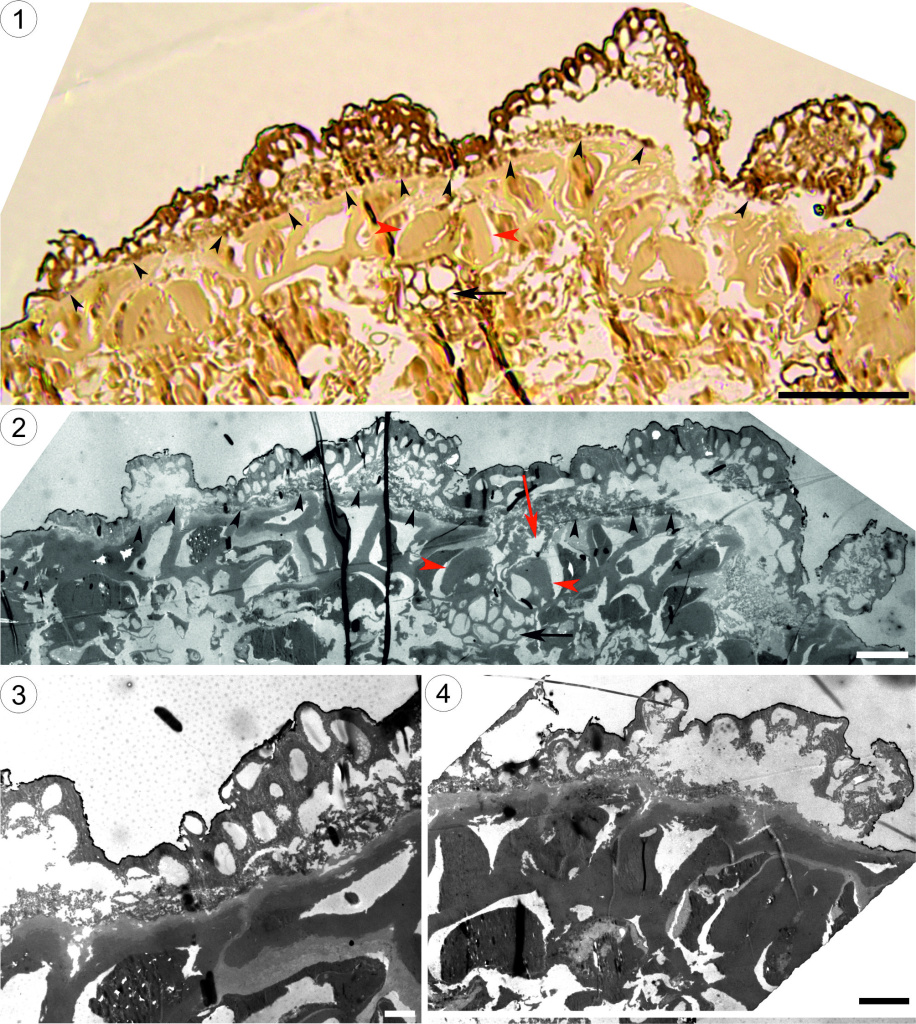

Наличие базального слоя у плодовых тел подобного типа является важным диагностическим признаком. Метод полутонких срезов отчетливо продемонстрировал наличие базального слоя гриба, отделяющего тело от поверхности растения. При этом исследование ультратонкого строения базального слоя с помощью ТЭМ показало странную картину – базальный слой представлен не клетками, а своеобразной аморфной массой, состоящей, возможно, из остатков клеточных стенок.

Общий вид срезов листа с развитыми на нем плодовыми телами микромицетов; показаны замыкающие клетки устьиц (красные головки стрелок), колумелла (красная стрелка), базальный слой (черные головки стрелок), гипострома (черная стрелка): 1 – полутонкий срез, СМ; 2–4 – ультратонкие срезы, ТЭМ. Масштабные линейки: 1 – 25 мкм; 2 – 10 мкм; 3 – 2 мкм; 4 – 5 мкм.

Общий вид срезов листа с развитыми на нем плодовыми телами микромицетов; показаны замыкающие клетки устьиц (красные головки стрелок), колумелла (красная стрелка), базальный слой (черные головки стрелок), гипострома (черная стрелка): 1 – полутонкий срез, СМ; 2–4 – ультратонкие срезы, ТЭМ. Масштабные линейки: 1 – 25 мкм; 2 – 10 мкм; 3 – 2 мкм; 4 – 5 мкм.

Остается загадкой, с чем связано такое необычное состояние этой структуры плодового тела микромицета. Возможно, это могло стать результатом деструкции клеточных стенок в процессе фоссилизации. Но тогда как можно объяснить тот факт, что иные структуры тела гриба сохраняют клеточные стенки? Может быть, наблюдается какая-то стадия онтогенеза гриба, где такое необычное строение базального слоя является закономерным?

Сравнение с современными микромицетами, для которых есть неограниченная возможность исследования последовательных стадий онтогенеза, могло бы прояснить этот вопрос. Однако анализ имеющейся литературы показал, что как ископаемые, так и современные микромицеты изучаются почти исключительно с помощью СМ, СЭМ применяется крайне редко, тогда как ТЭМ исследования отсутствуют вовсе.

Таким образом, в результате исследования не только впервые получены детальные данные о микроструктурной организации микромицета и характере его связи с растением-хозяином, которые сформировались уже в мелу, но и поставлены новые вопросы, мотивирующие микологов более широко применять современные методы исследований. Эволюционные механизмы формирования многоплановых коэволюционных связей растений и грибов при таком подходе станут более понятными.

© Н.П. Маслова, А.Б. Соколова, Е.Ю. Благовещенская, М.В. Теклева

Публикация:

Maslova N.P., Sokolova A.B., Blagoveshchenskaya E.Yu., Tekleva M.V. The new genus of epiphyllous fungi on sequoioid leaves from the Albian-Cenomanian of Western Siberia, Russia // Mycologia. 2025.

https://doi.org/10.1080/00275514.2025.2513195